Riichi Yokomitsu [横光利一] (Aizuwakamatsu, 1898/Setagaya, 1947) no es un autor cuya presencia esté consolidada en este hemisferio del mundo. Salvo esfuerzos puntuales en Argentina y Estados Unidos, gran parte de su obra permanece desconocida para el público general, sin traducirse. Experimental, Yokomitsu fue uno de los abanderados del «modernismo japonés» —lejos del hispano, lejos del inglés—, ese periodo entre guerras donde brillaron las aspiraciones por conseguir una literatura que alcanzara las cotas de novedad que la industrialización y la vida moderna exigían en esa primera mitad del siglo XX.

Hacia 1924, ese impulso se llamaría en Yokomitsu Shinkankakuha (新感覚派) o ‘Escuela de la nueva sensibilidad’, basada libremente en distintas vanguardias europeas.1 Congregados alrededor de la revista Bungei Jidai (‘Edad Literaria’), distintos escritores comenzaron a publicar relatos y novelas, a teorizar sobre qué podría, desde la raigambre japonesa, constituir una literatura fresca y estimulante, una que conjuntara percepción sensible con intelecto. Yasunari Kawabata, Nobel de Literatura de 1968, se encontraba en ese grupo.

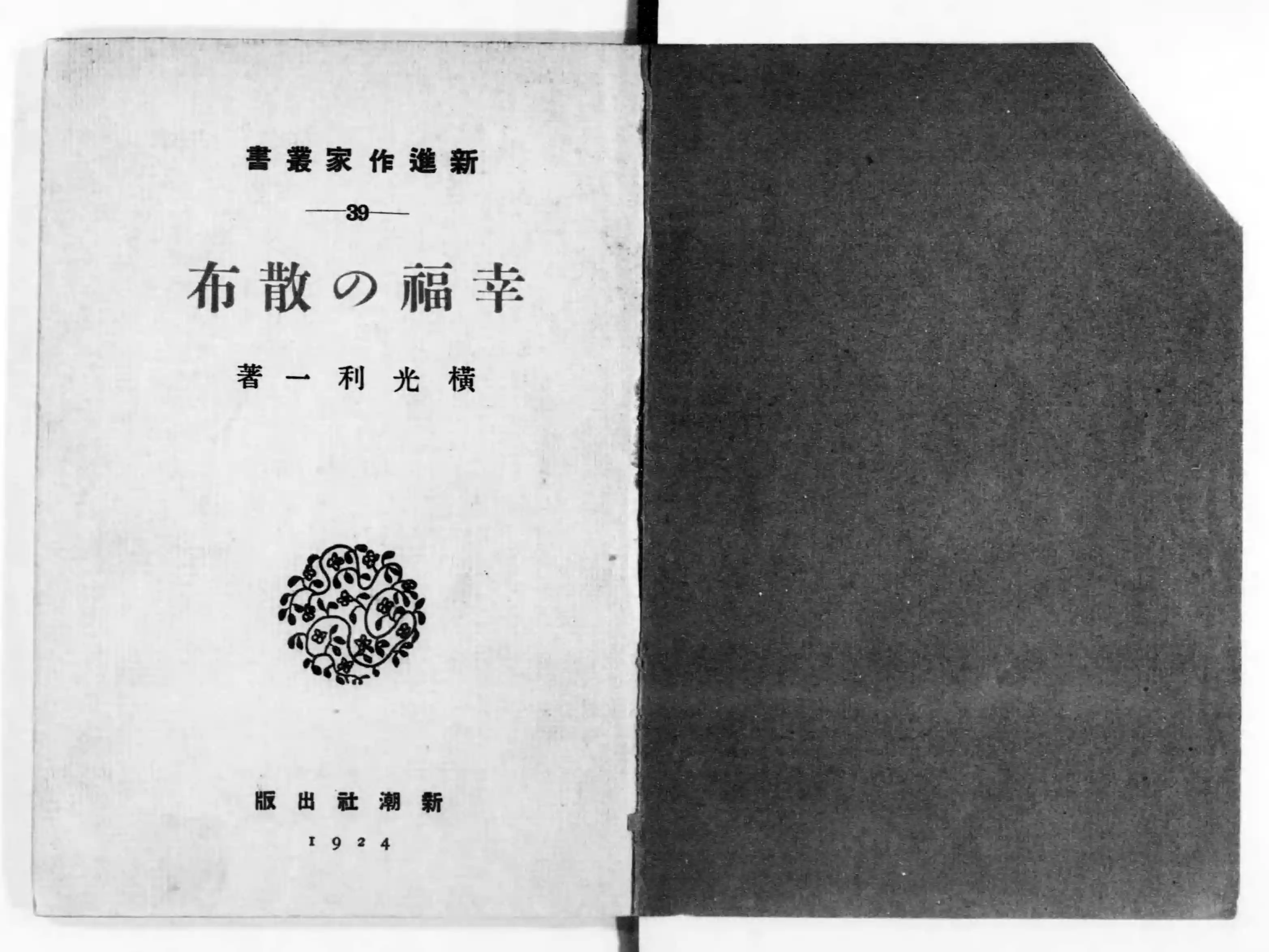

Este relato, Kusa no naka (草の中) —que no se había traducido al español—, fue publicado originalmente el 1 de julio de 1924 en la revista Bundan (‘Mundo Literario’). Al mes siguiente, apareció compilado en la antología Kōfuku no sanpu (‘La pérdida de la dicha’) como parte la colección «Nuevos escritores» de Shinchōsha. Por la fecha, aparece vinculado a los momentos previos a la aparición del primer número de la Bungei Jidai en octubre del mismo año.

Para esta traducción, se tomó como base la versión disponible en la Aozora Bunko, esencialmente idéntica a la princeps. Otras notas sobre la traducción se indican con números. Especial agradecimiento a Francisco por sus observaciones.

Entre la hierba

Alquilé una habitación en un templo budista algo alejado del pueblo. Había decidido pasar allí el verano. El templo lo formaban un jardín cubierto de césped con una pagoda y un campanario. El portal era de grandes puertas con tachones de hierro; éstas se quedaban abiertas incluso durante la noche, pesadas y en silencio. Encima del kurin,2 las palomas venían a posarse. Se trataba de un apacible templo sobre la montaña. Allí todavía no había muerto ningún bonzo, así que solía deambular por el reciento, solitario. Tampoco había capilla ni altar principal. Me recordaba a las espaciosas residencias de los nobles de la Era Heian.3 Detrás, junto a una antigua colina, también había un vivo manantial, pleno de aguas cristalinas. De entre las hojas secas del otoño pasado, la maleza se estiraba.

Cuando alquilé el templo, el guardia sólo dijo: «Estate a tus anchas»; me encargó el edificio y salió de viaje.

Una vez al día, subía al campanario y tocaba la tsurigane, y eso era todo. Había que avisar con tres campanadas y luego jalaba de la cuerda doce veces.4 El resto del tiempo, cuando el sol brillaba sobre el césped, dormía a la sombra de un gran gingko. Una ligera brisa llegaba desde el lago.

Al atardecer, las hijas del pueblo venían hasta las gruesas puertas del templo para jugar. No pasaban adentro, sino que reían alegres bajo el leve rumor de las hojas del banano. Sobre la claridad del lago, el cielo lucía un rosa muy suave. Envuelto entre la bruma, el césped finalmente ganaba verdor. Las muchachas se lavaban en el agua y reían entre sí hasta que las llamaban a casa. Cargaban consigo ese aire de pureza y dulzura de las jovencitas de Kioto. Una faja roja ceñía sus yukata,5 cuyas largas mangas ondulaban con el viento mientras ellas cuchicheaban sobre distintos muchachos. En una ocasión en que pasé a su lado, simplemente hicieron silencio.

Un día, desde más allá del mar, K llegó vagando hasta el templo. Había perdido a su novia y pronto advertí que había venido para matar su soledad.

—Me parece que Suzuko fue una gran persona —le dije.

Él se quedó callado. Suzuko era el nombre de su pareja.

—Era tranquila, muy cariñosa.

Yo estaba de cuclillas sobre la plataforma que rodea el salón principal, los ojos fijos sobre el musgo. Así esperé el anochecer, sintiendo la aspereza de los tablones contra las plantas de los pies. Entretanto, las hormigas de la montaña habían venido a treparse a lo largo de los pilares.

—Es un muy buen espacio —dijo K.

—También me gusta. Además de que tengo todo el lugar a mi disposición.

—Hum.

Ya descalzo, bajó al sendero de piedra y se adentró cada vez más hacia el jardín. Yo fui tras él. Aparecimos junto al estanque luego de pasar debajo del ancho follaje de los árboles varias veces. La glicina se abría paso entre la maleza y colgaba encima del agua. Bajo el loto, las carpas se hundían en las profundidades.

—Qué solo se está aquí —dijo K.

—Pero nos visitan todos los faisanes.

—Eso parece…

Y se puso a contemplar las frondas de su alrededor. Una pagoda de piedra ya musgosa apenas se sostenía sobre la hierba. Escuchamos cómo pasaba un gato entre el bambú. Yo volví mi vista sobre un pino muy alto.

—Sabes, los pinos son árboles un poco melancólicos. ¿Por qué será?

—Cuando el viento los atraviesa parecen muy tristes.

—De pronto tienes esta fuerte sensación de que vas a vivir una vida larga y solitaria. ¿Es eso?

—Bueno, eso me pasa siempre que veo un árbol…

—Y aun así sería bueno convertirse en uno.

Una vez ahí, en lo profundo del jardín, ninguno regresó al interior. Empecé a fumar y le alcancé el fuego. Quiso subirse al campanario. Yo me senté en la escalera de piedra, observaba el vuelo de los murciélagos. Fue entonces cuando la torre comenzó a flotar silenciosa, pausadamente, entre el cielo nocturno.

—Oye, ¿hay alguna mujer en este pueblo que te quiera? —me preguntó desde lo alto del campanario.

—Ninguna.

—Entonces te puedes quedar.

—Eso creo.

—Es agradable llegar a un templo como este y no tener que lidiar con la mirada ajena.

—Hum.

—Y podar la hierba.

—Viniste hasta aquí para ayudarme, ¿que no?

—No lo sé.

El césped se había humedecido ligeramente. Ahora el cielo estaba despejado. Aquella tarde calurosa había dado paso a unas estrellas muy limpias y brillantes, y desde el arbusto de trébol, llegaba el atenuado zureo de los insectos. Cuando ya la noche había avanzado, ambos cruzamos el portal y subimos hacia la loma trasera. Él se arrellanó entre la abundante hierba.

—Dicen que cuando pierdes a un ser querido te vuelves un necio —dijo K.

Yo no supe si debí decir algo en memoria de su difunta amante. El aire se volvía cada vez más helado. Allá en el pueblo, podía verse una fogata ondear sobre la hierba. Dos cuervos nocturnos volaron graznando hacia la torre.

—Tu padre ya está muerto, ¿no? —me preguntó.

—Muerto.

—¿Y no sueñas con él?

—Nunca.

—Qué bueno sería estar soñando.

—Eso supongo.

—Suzuko me adora. Realmente me sorprende.

—¿Hablas de en los sueños?

—Hum.

—Ojalá cosas así duraran para siempre.

—Sí.

Si miraba más allá de la pagoda, alcanzaba a ver la casa de un conocido. Una ventana seguía abierta, brillante, y enmarcado desde ahí se veía con claridad el mosquitero sobre la cama. Tenía noticia de que dentro descansaba uno de los niños de la familia, ya largo tiempo enfermo. Recuerdo ver al médico bajar frente a su casa muchas veces. El viento se puso a soplar levemente sobre la llanura. Escuchaba cómo la hierba hacía susurrar sus hojas frente a mí. Los kimono6 nos colgaban pesados y húmedos por la atmósfera nocturna. Por eso ninguno quiso quedarse de pie durante mucho tiempo. Él ya no dijo nada. Yo veía por la ventana al enfermo de la casa, aquel único punto luminoso. Luego de un tiempo, de repente, la madre se paró frente al mosquitero y dirigió la mirada a alguien que estaba a su lado.

—Oye, ¿ves la ventana encendida de por allá?

—Sí.

—Alguien acaba de levantarse y parece que está examinando algo.

—Vaya.

—Allí duerme un niño que conozco, muy enfermo. Creo que se va a morir.

Durante largo rato, espiamos en silencio la habitación entre la hierba de aquel enfermo. Llegó el verde olor de la hierba mecido por el viento. De cuando en cuando, cayeron estrellas como surcando el cielo. Se oyó el canturreo de un arriero que volvía a casa por un camino muy lejano. Todo el pueblo fue quedándose dormido poco a poco. Allá en la peraleda, dentro de la caseta de vigilancia, comenzó a arder un fuego muy vivo. Cuando me moví para estirar las piernas, la hierba estaba fresca; algo de rocío cayó sobre las hojas.

—¡No puede ser! —gritó K de repente.

—¿Qué pasa?

—Es que una vez tuve a Suzuko entre mis brazos sobre esa misma hierba.

Me quedé callado.

—Fue en una noche justo como esta.

Y cayó abatido sobre sí con las manos en la cabeza, entre la hierba, como si hasta aquel instante hubiera percibido su aroma.

-

Sobre esta escuela y su vinculación con Yokomitsu, puede consultarse el estudio introductorio del argentino Miguel Sardegna a la antología La primavera llegó en un carro tirado por caballos (También el Caracol, 2019). Este compilado es uno de los pocos esfuerzos que ha habido para verter la obra de Yokomitsu al español. ↩

-

Conjunto de nueve anillos que hacen parte de los pináculos que coronan las pagodas japonesas. ↩

-

Período de la historia japonesa que va del 794 al 1185. Se considera la época clásica de las artes y la religión, cuando la corte japonesa alcanzó un grado de refinamiento no visto en tiempos anteriores. ↩

-

La tsurigane es la campana colgante que se coloca al exterior del templo y que se toca con un mazo independiente suspendido por cuerdas. Las campanadas previas que se mencionan eran usadas para llamar la atención antes de anunciar la hora. ↩

-

Prenda tradicional similar a una bata con forma T. Se confecciona en telas ligeras como el algodón y se viste en días calurosos. La faja ancha, llamada obi, mantiene el conjunto cerrado. ↩

-

Aunque similar a la yukata, el kimono se confecciona con telas más costosas, como la seda, y de ahí su peso. Actualmente sólo se viste en ocasiones especiales. ↩